Архитектура Азербайджана XII — начала XIII вв. Баку Баиловские камни, Мечеть Мухаммеда. Ханега

Архитектура Азербайджана > Архитектура Азербайджана XII — начала XIII вв.

Понижение уровня Каспия открыло остатки «Баиловских камней» — сооружения, занимающего важное место в истории азербайджанского зодчества. Его план представляет собой меридионально вытянутый неправильный прямоугольник (180х40 м), опоясанный крепостными стенами.

Необычную и неудобную для обороны конфигурацию определил холм, на котором размещалось здание. Углы здания и стыки стен закреплены пятнадцатью полубашенками. Средства обороны по обыкновению сосредоточены по верху стен и башен, где проходил защищенный цепью зубцов банкет.

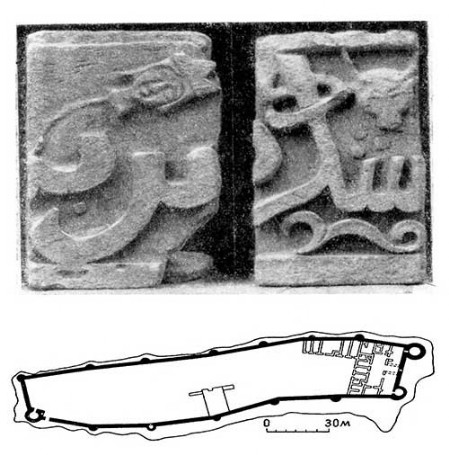

Баку. Баиловские камни, 1234 г. План, фрагменты декоративного фриза

В укрепление вели два небольших входа: один находится у большой северной башни, а второй — с южной стороны. Южный вход фланкирован двумя башнями. В этой части укрепления, вокруг внутреннего дворика, группируется несколько изолированных двухкомнатных помещений, вероятно, служивших кельями-худжрами. К западной стене примыкает площадка (15x9,6 м). По-видимому, это было основание центральной башни типа донжонов апшеронских замков.

Особенность архитектуры сооружения — декоративный фриз, опоясывавший прясла и башни. Каменные плиты (высота 70, ширина от 25 до 50 и толщина 12—15 см) покрыты выполненными высоким рельефом персоязычными надписями с орнаментальными и геральдическими украшениями, а также, изображениями живых существ. Расположенные по чтению надписи эти рельефы по манере и качеству исполнения составляют несколько групп. Наряду с пластично и тщательно моделированными встречаются подчеркнуто плоскостные, графические; с динамичными в резких ракурсах — нарочито статичные; рядом с реалистической трактовкой можно встретить условно схематизированную.

Зооморфное убранство, редкое на памятниках азербайджанского зодчества, несколько напоминает архитектурные рельефы примерно одновременных памятников Армении, Грузии, Дагестана и конийского султаната. Помимо сходных социально-экономических условий и известной общности культурного развития, немалую роль, видимо, играли торговые и культурные связи, проявившиеся в стилевой близости элементов убранства.

Особую группу составляют небольшие декоративные элементы геральдического характера. Надписи делятся по начертанию и расположению букв. Прочитанные фрагменты содержат отдельные слова, собственные имена (Мухаммед, Али Манучехр, Гуштасп, Гершасиф, Ферибурз), прозвища (Джалал-ад-дин, Джамал-ад-дин) и элементы титулатуры (султан, шах).

Две надписи содержат дату строительства — 632 г. х. (1234—1235 гг.), третья — имя зодчего: «Работа мастера (устада) Зайн-ад-Дина, ибн Абу-Рашида Ширвани». Над фризом, видимо, трудилась большая группа разнившихся по квалификации и приемам работы мастеров, которую, кроме зодчего-устада, возглавлял художник-декоратор. Обнаружено его профессиональное звание «наггаш», а имя не сохранилось.

Сооружение вероятнее всего было ханегой, что подтверждают сходные черты с ханегой на р. Пирсагат — особенности планировки, крепостные стены, светский характер убранства, содержание остатков надписей.

Баку. Крепость. Мечеть Мухаммеда, 1078 г. Общий вид, план

Показательно различие архитектуры примерно одновременных и одного назначения зданий различных областей страны. В архитектуре минаретов Нахичевани или Карабаглара и минаретов Ширвана отразились особенности, обусловленные местными художественными и строительными традициями. Сопоставление этих памятников подтверждает несостоятельность концепций о «духе ислама», якобы определившем общность архитектурного развития воспринявших его народов.

В прибрежной части бакинской крепости находится минарет мечети Мухаммеда, известный как Сынык-кала — разрушенная башня (азерб.). Арабская надпись в северной стене мечети датирует строительство в 471 г. х. (1078—1079 гг.) зодчим и усталом Мухаммедом ибн Абубекром, видимо, главой объединения ремесленников (ал-раис). Минарет сложен из тесаного камня. Сталактитовый карниз с грубовато уплощенными деталями поддерживает шэрэфэ — огражденный каменными плитами балкончик для муэдзина. Внутри ствола вьется винтовая лестница. Строгая архитектура сооружения оживлена куфической вязью коранической надписи под шэрэфэ и несложным геометрическим узором на его плитах. Минарет несколько напоминает донжоны замков и сторожевые башни Апшерона.

На оживленном древнем тракте из Шемахи в Иран, на берегу р. Пирсагат находится ханега. Ее основные здания относятся к XII—XV вв., но поздние пристройки и надписи свидетельствуют о внимании, которым она пользовалась и позднее.

Сооружения ханеги группируются вокруг защищенного крепостными стенами плотно обстроенного двора.

Ханега на р. Пирсагат, XIII—XV вв. Аксонометрия

Лучше всего сохранилась мечеть с примыкающими к ней помещениями, в том числе усыпальницей Пир-Хусейна Реванан и минаретом. Вне стен находится сводчатый караван-сарай с каменными коновязями.

Ханега на р. Пирсагат, XIII—XV вв. михраб, план

Минарет — один из характерных памятников ширванской группы. Восьмигранный объем на призматическом подножье служит основанием для стройного цилиндрического ствола с винтовой лестницей внутри. Сталактитовый карниз поддерживает обычную площадку для муэдзина. Абрисом силуэта и трактовкой форм минарет представляет собой значительный шаг вперед в сравнении с более суровым и грузным Сынык-кала.

Просторный зал мечети покрыт стрельчатым сводом. Известен его украшенный художественной резьбой по тяже - михраб, фланкированный небольшими панно. Их поверхности покрыты надписями и растительными плетениями, в которые вкомпонованы небольшие разноцветные изразцы.

Мечеть соединена темным проходом с усыпальницей Пир-Хусейна. Свод прохода, стены усыпальницы и надгробие в ее центре были облицованы великолепной керамикой. Особую ценность представлял изразцовый фриз над панелью стен. Его покрытые золотистым люстром изразцы расписаны кобальтовым и зеленовато-бирюзовыми тонами. Панель составлена из крупных разноконечных крестов и восьмилучевых звезд. Промежутки между звездами заполняли кресты, поверхность которых служила фоном для узоров, выполненных в кобальтовых, зеленоватых и красновато-золотистых тонах. Изразцами было облицовано и надгробие. Декор усыпальницы заслуженно считается одним из лучших образцов архитектурного убранства Переднего Востока.

Ханега интересна различными приемами декора, присущими различным областям страны, — художественной резьбой по гяже, великолепной керамической декорацией и искусно выполненными каменными деталями. Она роднит бакинский ансамбль с архитектурой других районов Ширвана, в первую очередь Шемахи.